こんにちは!

今回は北欧神話より戦死者の館ヴァルハラと

その戦士たちを紹介するよ!

今回は趣向を変えて、神さまではなく物語の舞台の解説ね

ヴァルハラには、最高神オーディンによってエインヘリヤルと呼ばれる勇敢な戦死者の魂が集められたんだよ!

最終戦争ラグナロクを戦い抜くための

軍事訓練が行われていたのじゃ

ではさっそくいってみよう!

このシリーズでは、忙しいけど「北欧神話」についてサクっと理解したいという方向けに、「かんたん・わかりやすい」がテーマの神々の解説記事を掲載していきます。

厳しい自然環境が生み出した、欲望に忠実な神々による暴力的でありながらもどこかユーモラスな物語群が、あなたに新たなエンターテイメントとの出会いをお約束します。

人間味溢れる自由奔放な神々の色彩豊かで魅力的な物語に、ぜひあなたも触れてみてくださいね。

今回は、アース神族の世界アースガルズにある館で、最高神オーディンが最終戦争ラグナロクを乗り切るために、数多くの戦士の魂に厳しい訓練をさせた軍事施設ヴァルハラをご紹介します!

忙しい人はコチラから本編にすっ飛びじゃ

この記事は、以下のような方に向けて書いています。

- 北欧神話にちょっと興味がある人

- 北欧神話に登場する神さまのことをざっくり知りたい人

- とりあえず誰かにどや顔でうんちく話をしたい人

- 北欧神話に登場する「戦死者の館ヴァルハラ」について少し詳しくなります。

- あなたのエセ教養人レベルが1アップします。

そもそも「北欧神話」って何?

「北欧神話」とは、北ヨーロッパのスカンジナヴィア半島を中心とした地域に居住した、北方ゲルマン人の間で語り継がれた物語です。

1年の半分が雪と氷に覆われる厳しい自然環境の中で生きた古代の人々は、誇り高く冷徹で、勇猛で死もいとわない荒々しい神々を数多く生み出しました。

彼らの死生観が反映された「北欧神話」の物語は、最終戦争・ラグナロクによって、神も人間もあらゆるものが滅亡してしまうという悲劇的なラストを迎えます。

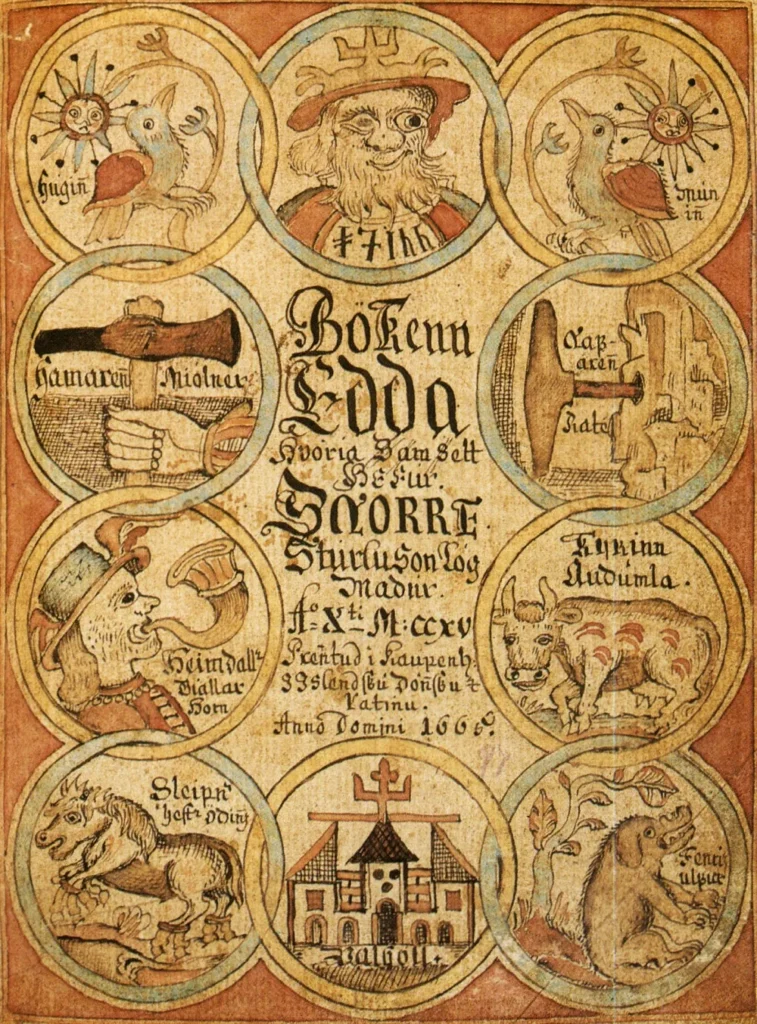

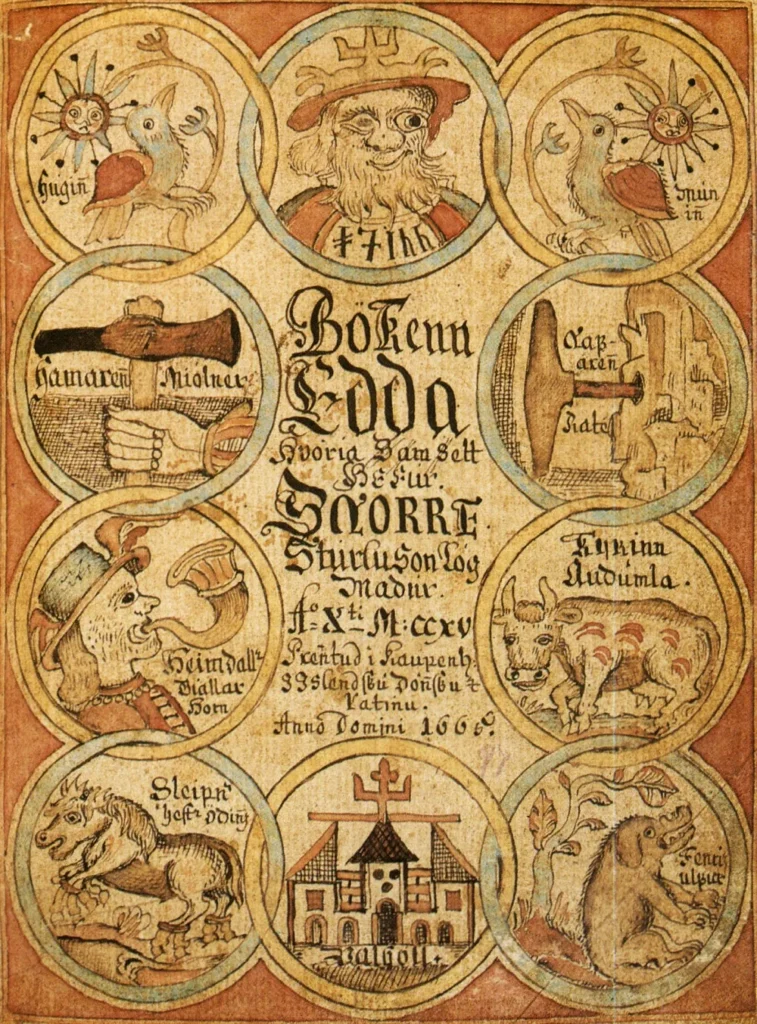

現代の私たちが知る神話の内容は、2種類の『エッダ(Edda)』と複数の『サガ(Saga)』という文献が元になっています。

バッドエンドが確定している世界でなおも運命に抗い、欲しいものは暴力や策略を用いてでも手に入れる、人間臭くて欲望に忠実な神々が引き起こす様々な大事件が、あなたをすぐに夢中にさせることでしょう。

「北欧神話」の全体像は、以下で解説しているよ!

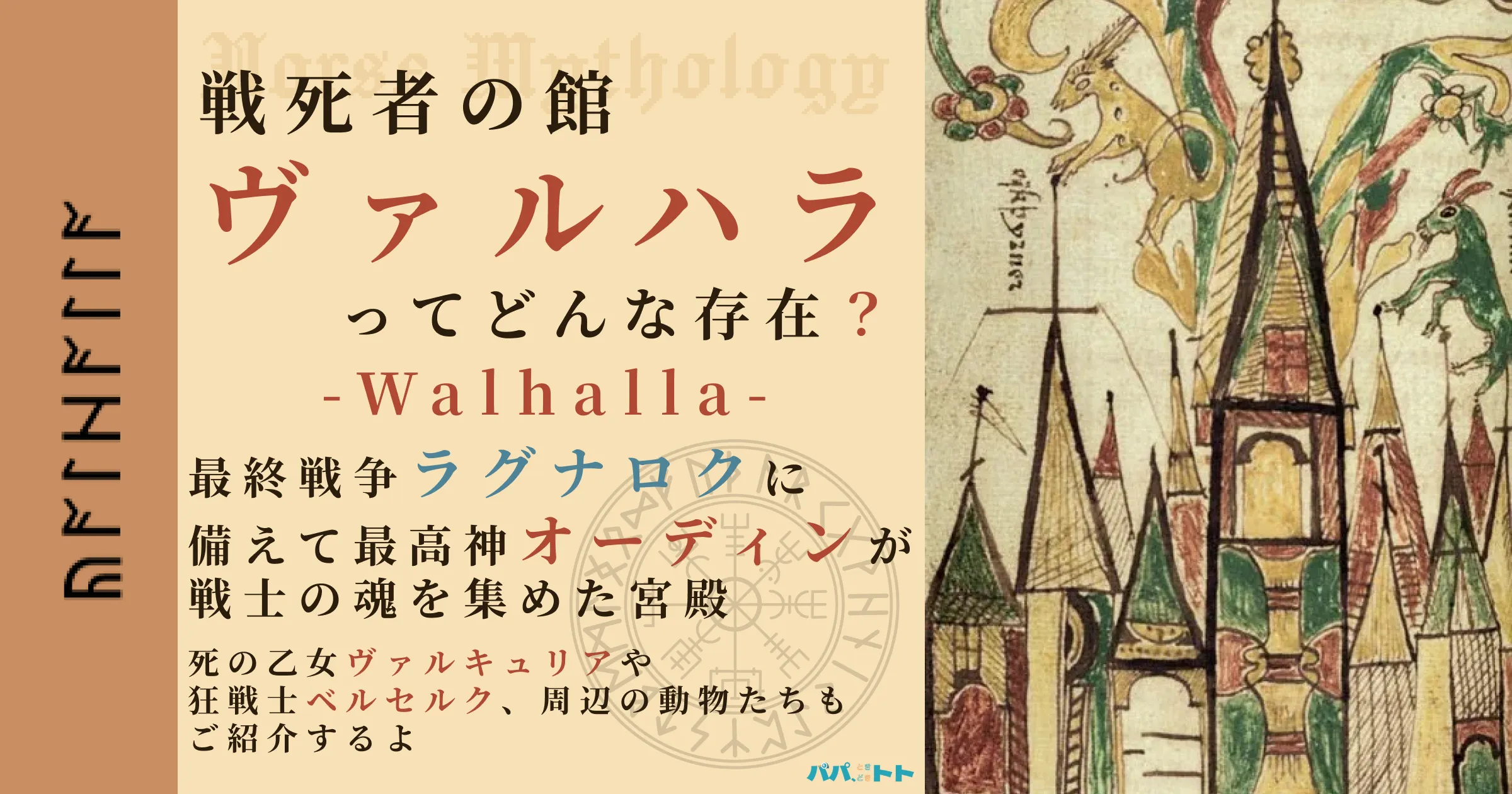

戦死者の館ヴァルハラってどんな存在?

戦死者の館ヴァルハラがどんな存在なのか、さっそく見ていきましょう。

いくぜっ!

簡易プロフィール

| 正式名称 | ヴァルハラ Walhalla |

|---|---|

| 名称の意味 | 戦死者の館 |

| その他の日本語表記 | ワルハル ヴァルホル(Valhöll) ※古ノルド語での表記 |

| 役割 | 最終戦争ラグナロクに備えた戦士たちの育成・訓練 |

ヴァルハラの概要

ヴァルハラは、北欧神話に登場する最高神オーディン(Óðinn)が所有する宮殿です。

「戦死者の館」の意をもつこの建物には、戦場で倒れた戦死者のうち、特に勇敢だった者の魂が集められました。

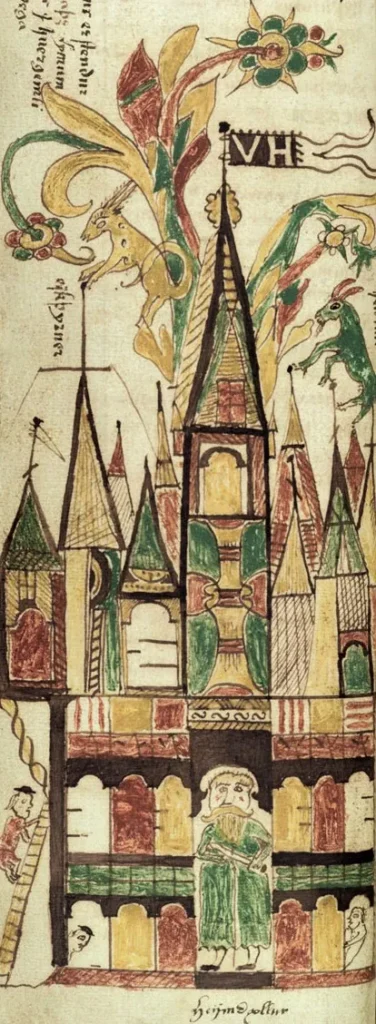

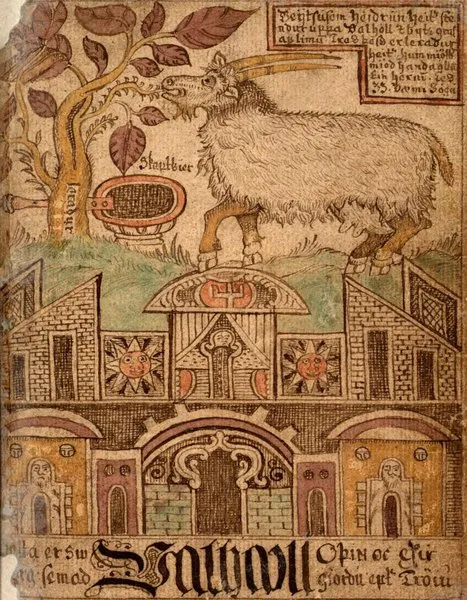

『古エッダ』の「グリームニルの言葉」によると、ヴァルハラはアース神族の世界アースガルズに建造された12の高座をもつ男神たちの神殿グラズヘイム*(Glaðsheimr)の敷地内にあったとされています。

※「喜びの世界」の意

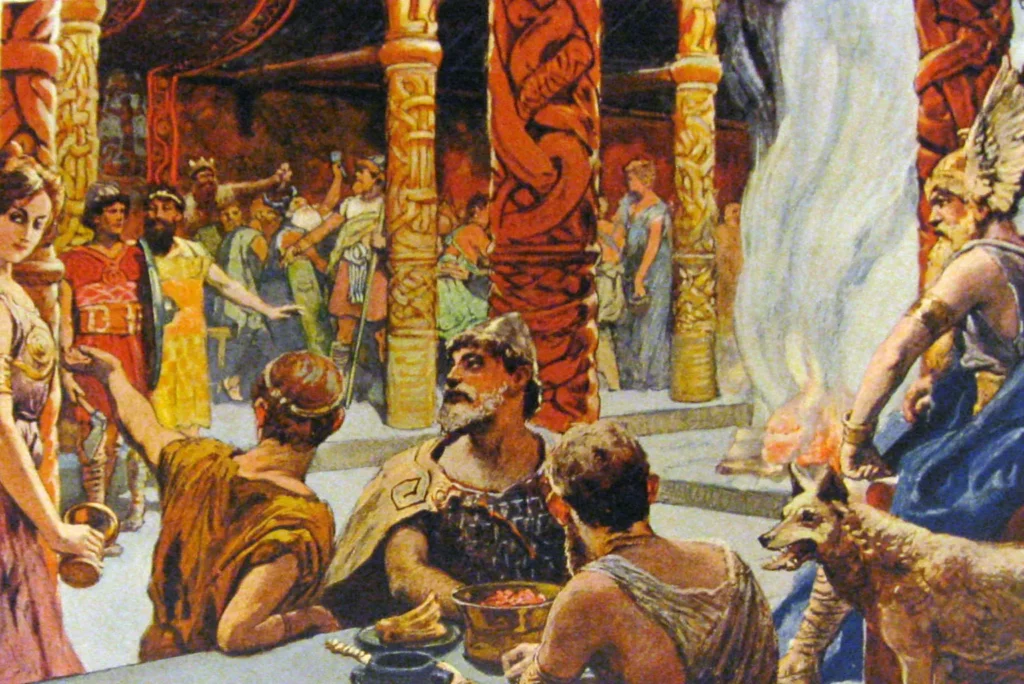

この宮殿の梁は無数の槍で出来ており、その屋根は黄金の盾で葺かれ、長椅子は鎖帷子で覆われていました。

また、レーラズ(Læraðr)と呼ばれる大樹の木陰に造営されたヴァルハラ宮には540もの扉があり、そこからは1度に800人ずつの戦士が出入りできるほど、堂々たる造りだったと言われています。

『AM738.4°』に描かれたヴァルハラ PD

わぉ、細かい部分まで戦士仕様なのね

でも、なんでわざわざ戦死者を集めたんだろうね?

オーディンは、「神々の運命」あるいは「神々の黄昏」を意味する予言された最終戦争「ラグナロク」に備えるため、軍備を整える必要があると考えました。

そこで彼は、人間たちの世界から特に勇敢で強かった者の魂を自身の宮殿に招き、酒やご馳走でもてなしつつも、来たる霜の巨人や破滅との戦いに備えて、彼らに武技を鍛えさせたのです。

オーディンが直々にリクルートしてきた英雄たちの魂は、エインヘリヤル(einherjar)と呼ばれました。

『ヴァルハラ』1896年 PD

ヴァルハラの周囲をうろつく野生動物たち

北欧神話の意外と可愛らしい特徴として、「主要なロケーションには何かしらの野生動物が棲み付いている」というものがあります。

今回ご紹介するヴァルハラも例外ではなく、その周辺では個性的な動物たちが闊歩しているので、彼らについてざっくりと簡単にまとめてみましょう。

| 名称 | 概要 |

|---|---|

| 狼と鷲 | ヴァルハラの東西の門には狼がぶら下がっており、その上空を鷲が飛び回っている。 彼らは戦場の暗喩とも言われている。 |

| セーフリームニル(Sæhrímnir) ※「煤けた海の動物」の意 | アンドフリームニル(Andhrímnir)と呼ばれる料理人によって〆られ、アース神族とエインヘリヤルのディナーにされてしまう大猪。 しかし、その肉は夕方になると元に戻って生き返るので、いくら食べても食料が尽きることはない。 |

| ヘイズルーン(Heiðrún) | 巨木レーラズ(Læraðr)の枝に棲む牝山羊。 木の芽をかじって出す乳が蜜酒になるので、神々やエインヘリヤルは飽きるほど酒を飲むことが出来る。 |

| エイクスュルニル(Eikþyrnir) | 巨木レーラズ(Læraðr)の枝に棲む牡鹿。 ヘイズルーンと同様木の芽をかじって生きており、その枝角から滴る水は氷の世界ニブルヘイムにあるフヴェルゲルミル(Hvergelmir)の泉に流れ込む。 |

| グリンカムビ(Gullinkambi) ※「金の鶏冠」の意 | ヴァルハラに棲む雄鶏。 エインヘリヤルたちに朝を告げる役割をもつが、最終戦争ラグナロクが到来した際に、神々に警告を発するという大仕事が残っている。 ※ラグナロクの到来を予言するとされる3羽の雄鶏のうちの1羽 |

『SÁM 66』よりヘイズルーン PD

色々な動物がいるのは分かったけど、

決して可愛らしくはなかったわ…

特にセーフリームニルの運命は過酷と言わざるをえんのぅ…

北欧神話の世界そのもの、世界樹ユグドラシルにもたくさんの動物が棲んでいるよ!

ヴァルハラに関わるさまざまな戦士たち

最終戦争ラグナロクに備えて数多くの戦士たちが日々鍛錬を行うヴァルハラには、どのような人々が関わっているのでしょうか。

ここでは、オーディンのお膝元に暮らす神々(人々)について簡単にご紹介します。

死せる戦士の魂エインヘリヤル(einherjar)

エインヘリヤルは、来たる最終戦争ラグナロクに備えて、最高神オーディンや愛と美の女神フレイヤ(Freyja)によって集められた歴戦の勇士たちの魂です。

その名は「1人で戦う者」を意味し、戦争の中で戦い命を落とした人間だけで構成された彼らは、「死せる戦士たち」とも呼ばれました。

ヴァルハラのメインとも言える人々だね!

エインヘリヤルとしての選抜に合格した英雄の魂は、オーディンの部下である戦乙女ヴァルキュリアによってヴァルハラへと運ばれ、そこで朝から夕方まで戦いの訓練に明け暮れることになります。

彼らは、たとえ戦いに負けて死んでしまっても夕方になると生き返ったため、ラグナロクが訪れるその日まで、エインヘリヤルは戦闘と酒宴の繰り返しの中で生きるのです。

特に実力のあった王侯や英雄たちは、詩の神ブラギ(Bragi)や勇気の神ヘルモーズ(Hermóðr)といった神々に丁重に出迎えられました。

『ハーコンの歌』では、亡くなった「ハーコン善王」を迎えたオーディンがうきうきになっている様子が描かれたほか、『エリクの歌』に登場する「血斧のエリク」のように、「是非ヴァルハラにお招きしたい」としてヘッドハンティングされた(≒神々によって戦死する運命にされた)王も存在します。

オーディンは優秀な人材を集めるために、英雄をわざと死なせたり、平和な国々に争いの種を蒔いたりしたんだよ!

世界が滅亡するよりましじゃろがい

『スノリのエッダ』の「ギュルヴィたぶらかし」には、最終戦争ラグナロクが始まった際、大勢のエインヘリヤルが甲冑に身を固めて、武装したアース神族と共に巨人の軍勢に向けて進軍する様子が描かれています。

来る日も来る日も戦って、死んでしまっても生き返ってまた戦う。

現代の日本人にはなかなか理解しにくいかもしれませんが、古代北欧のヴァイキングたちにとって、このヴァルハラの環境は一種の理想郷であったとされています。

「最後の戦いに向けて鍛錬し、戦って、かつての敵と酒を酌み交わすことより素晴らしい生き方はない」という価値観の彼らにとって、戦いの中で命を落とし、死後ヴァルハラに迎えられることは戦士としての最高の栄誉でした。

ヴァイキングたちはヴァルハラでの復活を信じていたからこそ、過酷な自然環境での生存競争を必死に行き抜き、一気に勢力を伸ばしてきたキリスト教徒との戦いにも勇敢に立ち向かうことができたと考えられています。

なかなか想像がつかない、ものすごい価値観よね

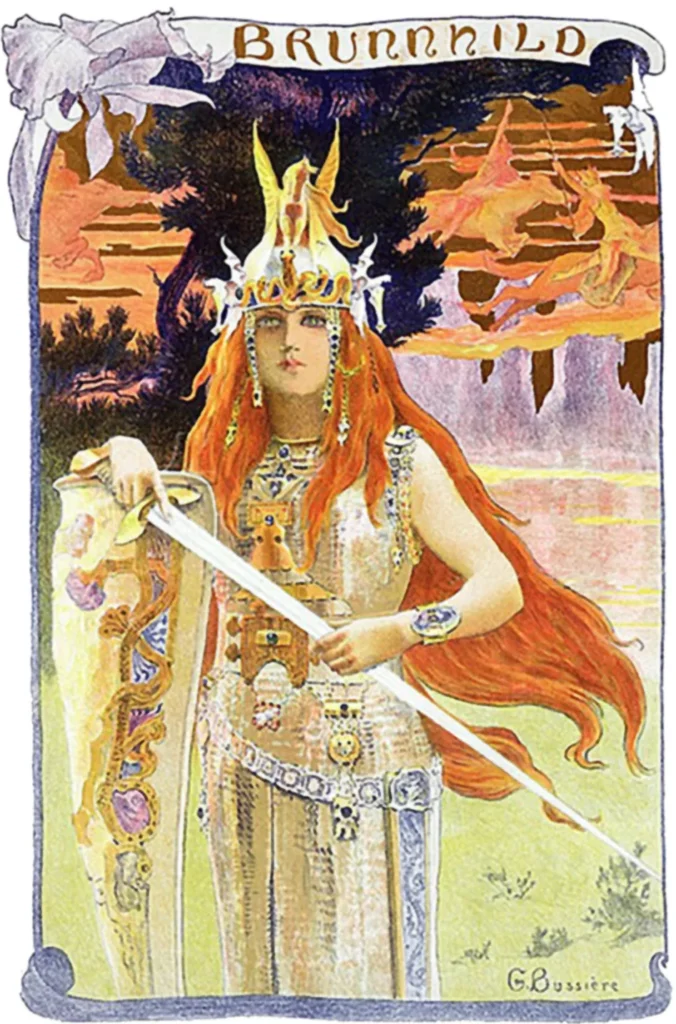

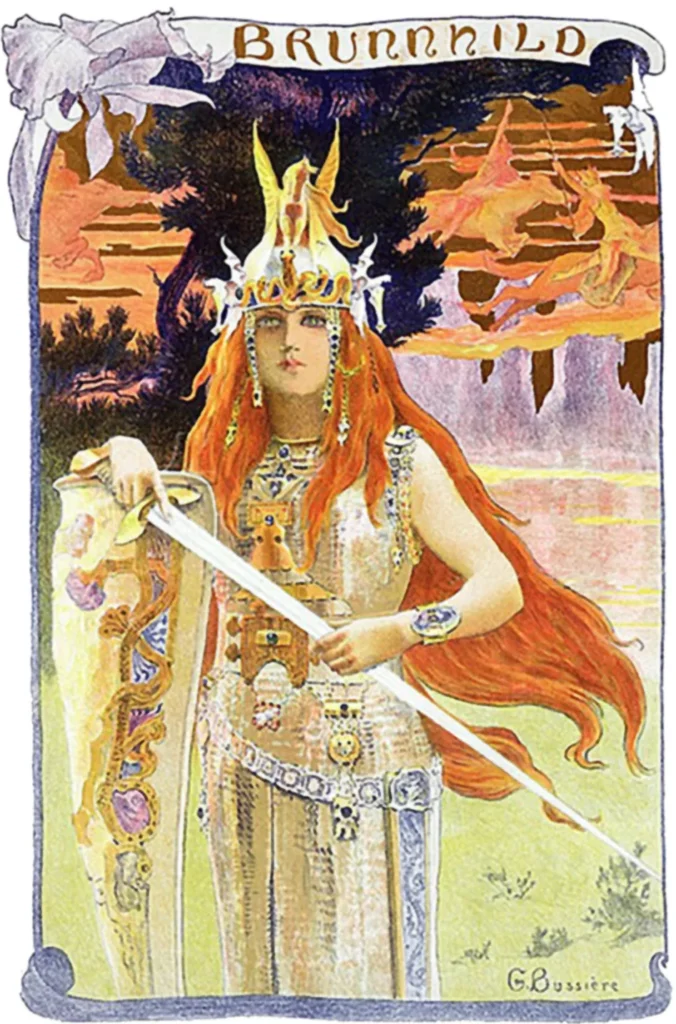

戦乙女ヴァルキュリア(valkyrja)

ヴァルキュリアは主神オーディン直属の部隊を構成する乙女たちで、戦場で戦う戦士たちの運命を定め、勇敢な英雄の魂をヴァルハラに運ぶ役割をもっていました。

その名は直球で「戦死者を運ぶ者」を意味し、ドイツ語の「ワルキューレ(Walküre)」や、英語の「ヴァルキリー(valkyrie)」といった呼び名のほうが親しみを感じる方もいるかもしれません。

彼女らは、ワーグナーの歌劇『ニーベルングの指環』においてオーディンの娘として描かれていますが、北欧神話に登場するヴァルキュリアは巨人族や人間の王族の娘など、様々な出身の乙女から構成されていたようです。

出身は関係ない、能力採用じゃ

『ワルキューレの騎行』1909年 PD

『スノリのエッダ』の「ギュルヴィたぶらかし」によると、彼女たちは戦場を駆け巡り、生き残る者と死ぬ者を自らの裁量で定めたほか、時には英雄の守護者となって彼らと共に戦うこともあったのだとか。

いち早く戦場に駆け付け、優秀な戦士の魂をリクルートする役目をもったヴァルキュリアには、天を翔ることが出来る馬が与えられました。

また、彼女らは白鳥に変身することが出来る魔法の羽衣も所持していたと言われています。

そんなヴァルキュリアは、戦いの趨勢を織物を織ることによって決定していました。

『ニャールのサガ』によると、乙女たちが用いる機の材料には以下のようなものが使われていたようです。

| 部品 | 材料 |

|---|---|

| 錘 | 人間の頭 |

| 糸 | 人間の腸 |

| 杼 | 矢 |

| 筬 | 剣 |

う~ん、グロテスクで武闘派~☆

ヴァルキュリアは布が織りあがると同時にそれを引き裂き、自らが定めた戦士たちの運命を現実のものとしました。

あちこちに派遣されては忙しくしている戦乙女たちですが、その拠点であるヴァルハラにおいては、食卓についたオーディンやエインヘリヤルたちに給仕をする役割も与えられていました。

-ヴァルハラでエールを運ぶヴァルキュリア 1895年 PD

中でも外でも、実は結構こき使われていたのね…

最高神直属の少数精鋭部隊のイメージが強いヴァルキュリアですが、その構成員がさまざまな出身であったためか、はたまた過度なブラック労働で実は不満を買っていたのか、乙女たちは思ったほどの忠誠心はもっていなかったようです。

『古エッダ』の「シグルドリーヴァの言葉」に登場するシグルドリーヴァ(sigrdrífa)*や「ヒョルヴァルズルの息子ヘルギの歌」に登場するスヴァーヴァ(Sváfa)のように、人間と恋仲になったことでオーディンの命に背き、悲惨な運命を辿ったヴァルキュリアも複数存在します。

※ブリュンヒルデ(Brynhildr)と同一の存在とされる

『ブリュンヒルド』1897年 PD

年頃の女の子は、最高神でも手に負えんかった

ちょっと番外編!狂戦士ベルセルク(berserkir)

厳密にいうとヴァルハラに所属しているわけではありませんが、「オーディン配下の戦士たち枠」ということで、今回は狂戦士ベルセルクについても軽くご紹介しておきます。

ベルセルクは最高神オーディンから特別の祝福を受けた戦士たちで、その名は古ノルド語で「熊の毛皮を着た者」を意味します。

一般的に「狂戦士」と訳されるベルセルクですが、その理由は彼らの戦い方にありました。

『ヘイムスクリングラ』の序章「ユングリング家のサガ」によると、ベルセルクは戦争の際に鎧を身にまとわずに戦い、狂った犬か狼のように敵の盾に嚙みついて、熊や牡牛のような強さを誇ったとされています。

-狼になったベルセルク PD

彼らは獰猛な獣のように暴れ狂い、数多くの敵を葬りましたが、その一方でベルセルクは火でも鉄でも傷一つ付けられることがなかったそうです。

勝利の為に命を犠牲にすることも厭わなかった彼らは、一族から「オーディンの眷属」として惜しみない賞賛を受けました。

まさに戦闘狂の代名詞とも言えるベルセルクの名前は、英語の「バーサーカー(berserkir)」や、RPGでよく見る状態異常「バーサク」の語源でもあります。

攻撃力が跳ね上がる代わりに、守備力が下がったり細かい指示を聞かなくなったりするやつだね!

痛みに対する感覚や恐怖心を失い、狂気的な力を発揮したベルセルクの強さの源泉はどこにあったのでしょうか。

古くからの伝承では、彼らはオーディンの魔術や遺伝的な要素、儀式的な行為によるトランス状態などによって不思議な力をもったとされました。

しかし現在の研究では、麻薬作用をもつ薬草類やキノコ類を摂取したことで錯乱状態に陥り、常時では外すことのできない身体能力のリミッターを解除することで、ベルセルクは人間を超える強さを発揮したのではないかと考えられています。

熊の毛皮をかぶるのも、

その霊力を借りて獣と同化する意味があったそうじゃ

シンプルに最強じゃん、

でも毒キノコとかを使うなら副作用はなかったの?

一見、最強無敵のようにも思えるベルセルクの戦闘能力ですが、圧倒的な強さを誇る反面、致命的な弱点も抱えていました。

『エギルのサガ』などの文献によれば、彼らは「ベルセルクの激怒」と呼ばれる状態になると誰の手にも負えない力を発揮しますが、一度効果が切れしまうと反動で強烈な疲労に襲われ、まともに動くことが出来なくなってしまうのだそうです。

そんな分かりやすい隙を敵が見逃すはずもなく、バフ効果が切れたタイミングを襲撃されて、多くのベルセルクが倒されたと伝えられています。

神話の時代からゲームバランスは

しっかり調整されていたんだね!

名前はとても有名なベルセルクですが、意外にも神話の物語のなかで彼らが活躍する場面はほとんどありません。

もともとは多大な戦果を挙げる花形ヒーローのような存在だった彼らも、キリスト教の流入によって、単なる無法者のようなポジションにその地位を落としてしまいました。

戦死者の館ヴァルハラの日常

物々しい威容をたたえ、世界の滅亡にむけて強力な戦士の魂を日々迎えるオーディンの軍事施設・ヴァルハラ。

今回はこの宮殿と、そこに関わる神々や戦士、動物たちについてご紹介してきました。

ここでは、最後にそんなヴァルハラで繰り広げられる、日常的な一日のサイクルをおさらいして、記事の締め括りとしたいと思います。

戦死者の館ヴァルハラの平穏な1日

- 各地の戦場から厳選された戦死者の魂が、戦乙女ヴァルキュリア(valkyrja)によってヴァルハラに運びこまれる

- エインヘリヤル(einherjar)となった戦士たちは朝を告げるグリンカムビ(Gullinkambi)の鳴き声と共に起床し、540もある扉から一斉に野に出て、夕方まで娯楽兼訓練としての戦闘に明け暮れる

- 夕方になると死人も怪我人も元通りになって復活し、エインヘリヤルはめいめいにヴァルハラへと引き返して食卓につく

- 最高神オーディンも食事に同席し、ヴァルキュリアの給仕のもと、セーフリームニル(Sæhrímnir)の煮物とヘイズルーン(Heiðrún)の蜜酒による饗宴を大勢で楽しむ

- 就寝、②に戻る

『ヴァルハラ』1905年 PD

最終戦争ラグナロクの到来まで、ひたすらこれを繰り返すのね

何だかループものの走りのような感じもするね!

北欧神話をモチーフにした作品

参考までに、「北欧神話」と関連するエンタメ作品をいくつかご紹介するよ!

おわりに

今回は、北欧神話に登場する戦死者の館ヴァルハラについて解説しました。

舞台設定が凝っている北欧神話だけど、

今回はまた密度がすごかったわね

僕たちが一般的に想像する「天国」のような世界が、北欧のヴァイキングたちにとっては「戦いと酒宴の繰り返し」なんて、価値観は本当にいろいろだね!

パパトトブログ-北欧神話篇-では、北の大地で生まれた魅力的な神々や彼らの物語をご紹介していきます。

神さま個別のプロフィール紹介や神話の名場面をストーリー調で解説など、難しい言葉は出来るだけ使わずに、あらゆる角度から楽しんでもらえるように持って行こうと考えています。

これからも「北欧神話」の魅力をどんどんご紹介してきますので、良ければまた読んでもらえると嬉しいです!

また来てね!

しーゆーあげん!

参考文献

- 山室静 『北欧の神話』 ちくま学芸文庫 2017年

- 谷口幸男訳『エッダ-古代北欧歌謡集』新潮社 1973年

- P.コラム作 尾崎義訳 『北欧神話』 岩波少年文庫 1990年

- 杉原梨江子 『いちばんわかりやすい北欧神話』 じっぴコンパクト新書 2013年

- かみゆ歴史編集部 『ゼロからわかる北欧神話』 文庫ぎんが堂 2017年

- 松村一男他 『世界神話事典 世界の神々の誕生』 角川ソフィア文庫 2012年

- 沢辺有司 『図解 いちばんやさしい世界神話の本』 彩図社 2021年

- 中村圭志 『世界5大神話入門』 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2020年

- 歴史雑学探求倶楽部編 『世界の神話がわかる本』 Gakken 2010年

- 沖田瑞穂 『すごい神話 現代人のための神話学53講』 新潮選書 2022年

- 池上良太 『図解 北欧神話』 新紀元社 2007年

- 日下晃編訳 『オーディンの箴言』 ヴァルハラ・パブリッシング 2023年

他…